紅梅と青空。

ほぼ満開でしょうか。

お寺の前の道からもよく見えます。

山門を通って、皆さまにもぜひ香りを楽しんでいただければと思います。

本堂の中にお入りいただくと、御本尊様に向かって左右に、ふすまの書があります。

書道をなされている方は気になるようですね。

恥ずかしながら、何が書いてあるのか良く分からなかったので、少し調べてみました。

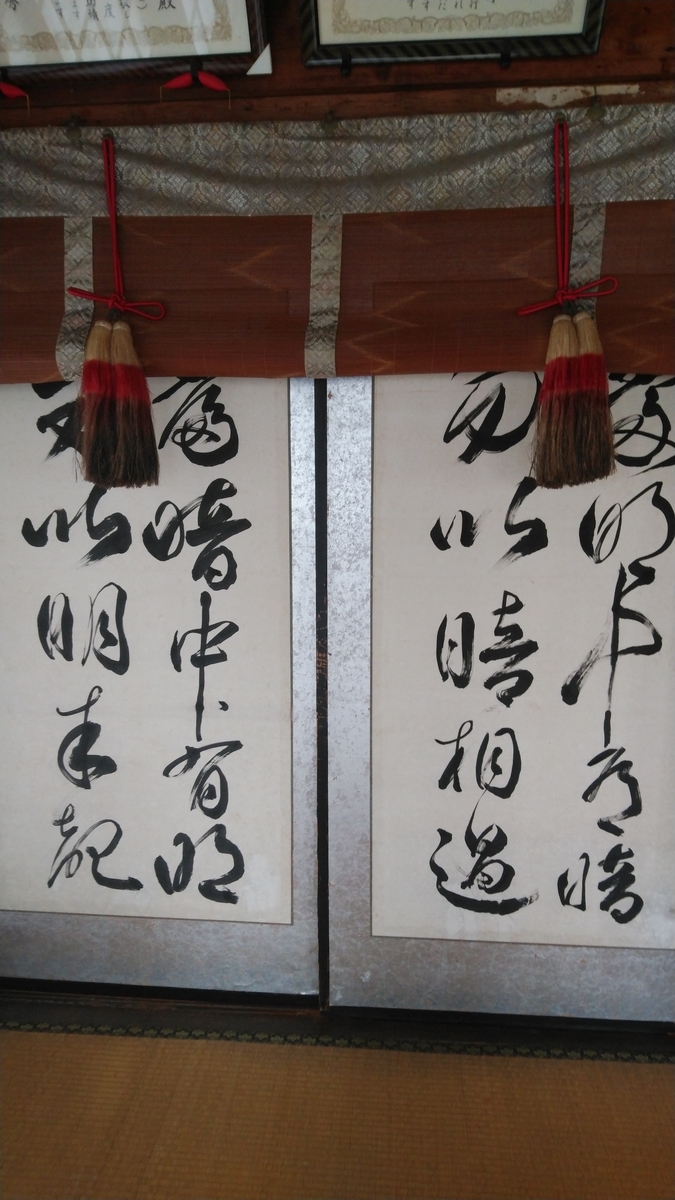

こちらが向かって左側です(片面)。

達筆ですね。

「当明中有暗 勿以暗相遇

当暗中有明 勿以明相睹

明暗各相对 比如前后步

万物自有功 当言用及处」

と書かれています。

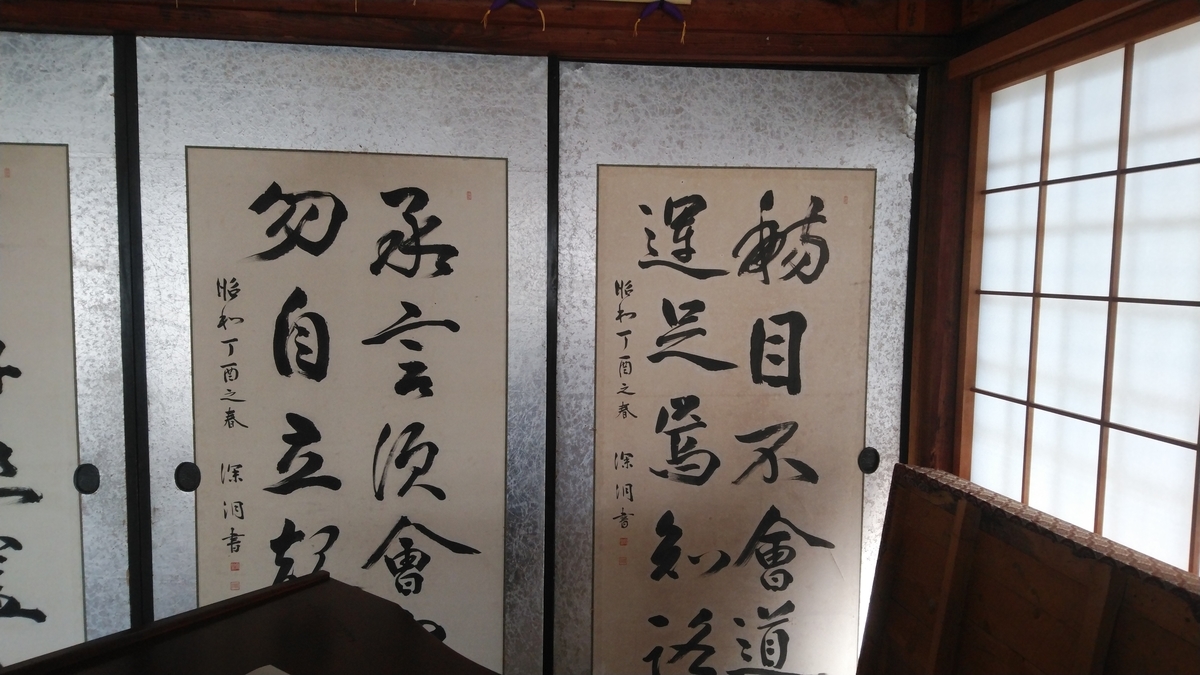

そして、こちらが向かって右側です(片面)。

左側とは別の方によるものです。

「事存函盖合 理应剑锋拄

承言须会宗 勿自立规矩

触目不会道 运足焉知路

谨白参玄人 光阴莫虚度」

と書かれています。

お参りの方から、たまに「住職さんが書かれたんですか?」と聞かれることがあるのですが、そこに「昭和丁酉」とありますので、1957年(昭和 32年)のものと分かります(ですので、私ではありません(笑))。

この文字を調べてみたところ、中国の唐代の禅僧、石頭希遷禅師(700~790)の著作『参同契』(さんどうかい)の一節と分かりました。

【石頭希遷】せきとう‐きせん

[700~790]中国、唐代の禅僧。六祖慧能(えのう)・青原行思(せいげんぎょうし)に師事。衡山の南寺の石上に庵を結んで座禅をしたところから、石頭和尚とよばれた。馬祖道一とともに禅宗の振興に尽力。諡号(しごう)、無際大師。著「参同契」。

『デジタル大辞泉』「石頭希遷」の項

「参同契」は、どうやら曹洞宗で読むお経のようですね。44句、220字から成る短い経典とのことです。

(参照サイト)

www.sets.ne.jp

参考にさせていただいた上記のサイトでは、現代語訳も載せられています。

それによると、末尾の一文は、

「参禅の人に謹んで申しあげる。『かけがえのない時をむなしく過ごしてはならない』」

という意味のようです。良い言葉ですね!

ここまで書いてきて一つ疑問がわきました。「真言宗智山派の普濟寺に、なぜ曹洞宗で用いられるお経が書かれているのか」と。

ちなみに「普濟寺」(普済寺)というお寺は全国にありますが、ほとんどは曹洞宗・臨済宗のようです。

一部でしょうが、「ウィキペディア」を参照すると、以下のような寺院が紹介されています。

日本

普済寺 (鹿嶋市)

東京都立川市柴崎町にある臨済宗建長寺派の寺院。国宝六面石幢で有名。山号は玄武山。詳しくは「普済寺 (立川市)」を参照。

静岡県浜松市中区にある曹洞宗の寺院。山号は広沢山。詳しくは「普済寺 (浜松市)」を参照。

新潟県長岡市栖吉町にある曹洞宗の寺院。

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪にある臨済宗妙心寺派の寺院。

京都府南丹市園部町若森にある曹洞宗の寺院。

栃木県さくら市金枝にある真言宗智山派の寺院。

埼玉県深谷市普済寺にある曹洞宗の寺院。

愛知県東海市加木屋町西御門にある曹洞宗の寺院。台湾

台北市北投区北投温泉にある旧・臨済宗妙心寺派の寺。 - 普済寺 (台北市)中国

湖南省長沙市寧郷市にある寺。 - 普済寺 (寧郷市)

浙江省舟山市普陀区にある寺。 - 普済寺 (舟山市)日本の地名

埼玉県深谷市にある大字。

「ウィキペディア(Wikipedia)」「普濟寺」より引用

永禄2年(1559)の創建当初から、禅宗とも関わりがあったのでしょうか…どうして普濟寺と名づけられたのか、昭和のふすまになぜ『参同契』が書かれたのかなど、ふすまの文字から、いろいろ思いを馳せました。何か分かると良いですね。

※ ※

最後までお読みくださりありがとうございました。